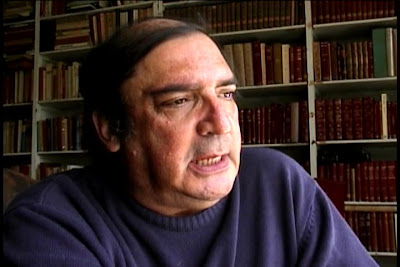

Carlos Mayolo, “el Polansly de los trópicos”. 1945-2007

Fotos de archivo: Eduardo Carvajal

Por: Adriana Villamizar Ceballos

Te cantaré maestro

la carne que no tienes,

para que salgas a escena de nuevo.

Te pondré el vestido con alamares de nácar,

para celebrar tus presencias.

Te cubriré de albahacas y oréganos

para arrasar con los restos de nardos.

Te ahuyentaré de erebos

porque inmune, los pudiste siempre burlar.

Te buscaré en el confín de tus palabras,

para que descanses en el verdegal de sauces.

Te convocaré a maravillosos payadores

para recordar tus permanentes aciertos.

Te cantaré, aunque ahora te lloremos,

para no olvidar este fortuito encuentro

de tus sabidurías otorgadas sin reparo,

con la apenas alba de nuestras ansiedades.

Aunque odiaba que le dijeran maestro, es la mejor forma que encuentro para llamarlo ahora. Hoy 3 de febrero se cumple un año de la muerte de Carlos José Mayolo, y aún seguimos sin recobrarnos. Hace unos pocos mese, el 17 de junio, para ser más exactos, aunque no quiso ser padre, conmemoramos ese día esparciendo sus cenizas en una finca a unos pocos kilómetros de Cali, allí donde alguna vez filmó su propia muerte mientras encarnaba al capataz en su película Carne de tu Carne.

Beatriz Caballero llamó uno a uno a sus amigos, ella, quien lo amó profundamente estos últimos diez años y la que fue su más fiel compañera en el momento de mayores soledades salió hacia el jardín de la finca que está en la vía de la carretera al mar, en sus manos traía un pequeño cofre en madera con sus restos; lo abrió ante nuestros ojos y nos dijo: “vengan, tomen un poco y espolvoreen donde les guste más”.

Tomé un manojo y me acerqué a un árbol de donde se desprendía un columpio que en su vaivén miraba hacia las montañas, no pregunté, pero quise imaginar que éste era uno de sus lugares preferidos, y allí esparcí sus cenizas. Tal vez pocos de los que estaban allí imaginaron que el amor de Beatriz colinda con tan pocos límites que hasta puede compartir los últimos restos de su amado con los que siempre quisimos estar a su lado para aprenderle, para reír con él, para que nos contara sus recuerdos, para que nos detallara la película que en ese momento tenía en la mente.

Aunque odiaba que le dijeran maestro, es la mejor forma que encuentro para llamarlo ahora. Hoy 3 de febrero se cumple un año de la muerte de Carlos José Mayolo, y aún seguimos sin recobrarnos. Hace unos pocos mese, el 17 de junio, para ser más exactos, aunque no quiso ser padre, conmemoramos ese día esparciendo sus cenizas en una finca a unos pocos kilómetros de Cali, allí donde alguna vez filmó su propia muerte mientras encarnaba al capataz en su película Carne de tu Carne.

Beatriz Caballero llamó uno a uno a sus amigos, ella, quien lo amó profundamente estos últimos diez años y la que fue su más fiel compañera en el momento de mayores soledades salió hacia el jardín de la finca que está en la vía de la carretera al mar, en sus manos traía un pequeño cofre en madera con sus restos; lo abrió ante nuestros ojos y nos dijo: “vengan, tomen un poco y espolvoreen donde les guste más”.

Tomé un manojo y me acerqué a un árbol de donde se desprendía un columpio que en su vaivén miraba hacia las montañas, no pregunté, pero quise imaginar que éste era uno de sus lugares preferidos, y allí esparcí sus cenizas. Tal vez pocos de los que estaban allí imaginaron que el amor de Beatriz colinda con tan pocos límites que hasta puede compartir los últimos restos de su amado con los que siempre quisimos estar a su lado para aprenderle, para reír con él, para que nos contara sus recuerdos, para que nos detallara la película que en ese momento tenía en la mente.

Unos pocos buenos amigos le dijimos adiós nuevamente, un último adiós que comenzó en Bogotá donde murió el sábado 3 de febrero, donde otros, los genios, claro, no estuvieron. Tanto se empeñaron en no comprenderle su exuberancia y el desborde de ideas que llegaban a su mente sin descanso, que no sólo lo lograron, si no que poco a poco, tuvieron la desfachatez de no recordar que en el momento en que toda Latinoamérica hacia un cine político idéntico al que llegaba de Europa, Mayolo y Luis Ospina le daban un vuelco al documental con Oiga vea y Agarrando Pueblo; luego inventó palabras como Pornomiseria, acuñó al cine géneros como El Gótico Tropical, creó vampiros, también llenos de trópico, reinventó la narrativa en televisión con las sagas negras y blancas en Azúcar, revivió leyendas de la Madremonte, el Duende y el Diablo, hizo que la nieve tocara las calles bogotanas en ¿Por qué te fuiste Ramírez?, logró posicionar el horario vetado de los sábados en la noche con historias como Hombres; y habló, habló sin parar, con todos los descaros, y por si fuera poco, con el más fino humor de historias no narradas, llenas de jolgorios, incestos, sexo y amor.

Unos pocos buenos amigos le dijimos adiós nuevamente, un último adiós que comenzó en Bogotá donde murió el sábado 3 de febrero, donde otros, los genios, claro, no estuvieron. Tanto se empeñaron en no comprenderle su exuberancia y el desborde de ideas que llegaban a su mente sin descanso, que no sólo lo lograron, si no que poco a poco, tuvieron la desfachatez de no recordar que en el momento en que toda Latinoamérica hacia un cine político idéntico al que llegaba de Europa, Mayolo y Luis Ospina le daban un vuelco al documental con Oiga vea y Agarrando Pueblo; luego inventó palabras como Pornomiseria, acuñó al cine géneros como El Gótico Tropical, creó vampiros, también llenos de trópico, reinventó la narrativa en televisión con las sagas negras y blancas en Azúcar, revivió leyendas de la Madremonte, el Duende y el Diablo, hizo que la nieve tocara las calles bogotanas en ¿Por qué te fuiste Ramírez?, logró posicionar el horario vetado de los sábados en la noche con historias como Hombres; y habló, habló sin parar, con todos los descaros, y por si fuera poco, con el más fino humor de historias no narradas, llenas de jolgorios, incestos, sexo y amor.

"Odio ser jurado ad honorem. Odio disfrazarme para el Halloween. Odio los condones y odio el cine doblado. Odio un hipo incontrolable. Odio estornudar demasiadas veces y no tener pañuelo. Odio en una piscina no encontrar silla, pues todas están ocupadas. Odio entrar a un baño sin papel higiénico. Odio que se acabe la botella. Odio los domingos por la noche. Odio subir gradas…”

Aparte de sus odios, escritos para la Revista Soho, 2006.

El homenaje a Toda una vida en el cine que le hizo el Ministerio de Cultura en el 2006, llegó sobre todo, por el empeño de sus grandes amigos Luis Ospina y Sandro Romero, si ellos no hubieran permanecido incólumes a su lado, tal vez la despedida hubiera sido mucho tiempo atrás. A pesar de todos sus quebrantos Mayolo jamás se detenía, siempre hablaba sobre una idea nueva para filmar películas, para enredar la pita con conjeturas, “porque si no hay conjetura no hay historia”, como él mismo lo decía.

Ojalá también hubiera sido una conjetura la noticia, ojalá Sandro Romero no hubiera contestado el teléfono esa mañana del 3 de febrero cuando al otro lado de la línea esperaba que me dijera que todo era mentira, que Mayolo no estaba muerto, pero no era una conjetura, “es verdad, dijo Sandro Romero”. Ojalá no hubiera tenido que llamar a mucha gente que siempre lo adoró, tantos que se me escapan y no quiero pecar al dejar de nombrarlos, pero ahora es imposible permitirme no recordar a Claudia en Madrid, que lloró desconsolada y todo el fin de semana escuchó sin parar a Pepito López, Fernando, Jaime, Tomás, Olga Lucía, algunos de los que trabajamos a su lado, de los que aprendimos a su lado, y a los que tuve que darles la espantosa noticia, esta vez sí se lo llevó, no aguantó más.

No quería creerlo, yo también lo había visto muerto meses antes, en la semana santa del 2006, cuando tuvo dos infartos y los que estábamos allí creímos que en cualquier momento iba a lograr quitarse esa cantidad de tubos que lo ataban a la vida, pero esta vez llegó sin guadaña, se deslizó suavemente bailando Wawancó como Mayolo la imaginaba, “como el lucero triste que se quedó dormido”, se lo llevó muy rápido y sin mucho dolor.

…”Mi obituario es una carcajada que invita al jolgorio de vida, lo infinito está aquí, hay que vivirlo eternamente. Yo me quedo en la cuna donde nací, que quiero que sea mi ataúd. Todos son unos cobardes, los que hablan de la muerte. Morirse es una cobardía, pues es perder la curiosidad. Todo es infinito mientras se baila y se ríe. Mi obituario no hace parte de mi diario, vivo siempre en infinito. No quiero llegar al cero de la muerte”.

Obituario, Revista Soho, 2006.

Como otra cosa que odiaba con fuerza era los domingos, escogió la mañana de un sábado para sentarse en el sillón de don Eduardo Caballero Calderón y dejar finalmente que esa amiga a la que había hecho tantos guiños, se lo llevara de la mano a la parranda que él mismo organizó como las tremendas rumbas que celebraba en cada década y que duraban varios días, porque si había algo que adoraba, era vivir juagado de la risa y en fiestas sin fin donde estuvieran sus amigos escuchándole los juegos de palabras, sus lacónicas frases que dejaban sin habla y hacían enrojecer hasta el más avezado.

Nos llevaba mucho por delante, por eso como dice Sandro Romero, no sólo él se las debe todas, nosotros, muchos, se las debemos todas. Si a alguien le encajaba perfecto ese dicho de abuelas sabias cuando hacen recordar que cuando uno llega, ellas ya han ido y vuelto muchas veces, pues era a él; y no se crea que por su edad, por la experiencia de los años, ¡nada! Mayolo apenas tenía 61 años cuando murió, o 62, y eso ya no es lo que importa.

Reviso ahora lo que me escribió como dedicatoria de su libro ¿Mamá qué hago?, y la releo con el mismo asombro que siempre me causaron sus palabras, cómo ese mago del héroe, el erudito narrador, el que siempre tenía la frase adecuada, el libro perfecto para recomendar, la mejor y más hilarante imitación del Indio Fernández; podía escribir, “para Adriana, la sabia en quien siempre confiaré para toda esta vida y la otra”. ¿Sabia?, ya quisiéramos varios tener tan sólo un poco de la gran sabiduría que nos regaló en cada visita y en cada atardecer opalino en la biblioteca de su casa; eso es lo que sí importa ahora, por eso le cantamos al maestro, porque Carlos José Mayolo no llegará nunca al cero de la muerte, seguirá en el infinito bailando y riéndose, en su inmortalidad, en su cine, porque finalmente el cine no es más que eso, arrancarle instantes a la vida para alcanzar la inmortalidad.